Christa Wolfs Briefe dokumentieren Zeitgeschichte

Die ostdeutsche Autorin Christa Wolf schrieb neben Büchern auch ca. 15.000 Briefe und 483 davon sind im 2016 erschienenen Buch "Christa Wolf - Briefe von 1952 bis 2011" unter dem Titel "Man steht bequem zwischen allen Fronten" versammelt.

Die ostdeutsche Autorin Christa Wolf schrieb neben Büchern auch ca. 15.000 Briefe und 483 davon sind im 2016 erschienenen Buch "Christa Wolf - Briefe von 1952 bis 2011" unter dem Titel "Man steht bequem zwischen allen Fronten" versammelt.

Sabine Wolf, stellvertretende Direktorin des Archivs der Akademie der Künste Berlin und Leiterin des dortigen Literaturarchivs stellte sich dieser Riesenarbeit, genau jene Schriftstücke auszuwählen, die Christa Wolfs Entwicklung im Schreiben und im Leben dokumentieren, Sabine Wolf, die nicht verwandt ist mit der ostdeutschen Autorin, sprach auf der vorgestrigen Veranstaltung des Hoyerswerdaer Kunstvereins im Zoocafe "Sambesi" über ihr Buch. Die veröffentlichten Briefe zeigen auch verschiedene Facetten des Ausdruckes von Christa Wolf, die vom Adressaten abhingen, sagte die Archivleiterin. Drei Jahre lang habe sie das Material gesichtet und in detektivischer Arbeit alle darin genannten lebenden und kürzlich verstorbenen Personen ermittelt. Jeder vom Autoren bis zum Leserbriefschreiber oder deren Erben mussten die Namen zur Veröffentlichung freigeben, erklärte Sabine Wolf.

Sie las auf der Veranstaltung einige Texte, von denen einer im Zusammenhang mit der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976, gegen die Christa Wolf und ihre Kollegen offen protestiert hatten, an den Staatschef Erich Honecker ging. Die Ansichten der Autorin kollidierten seit den späten 1960er Jahren immer öfter mit denen der DDR-Oberen, erzählte Sabine Wolf. "Nachdenken über Christa T." erschien 1968 in kleiner Auflage und wurde kritisiert, weil Marcel Reich-Ranicki es gelobt hatte und der Luchterhand-Verlag das Buch 1969 druckte. Damals wusste Christa Wolf auch vom Berufsverbot ihrer tschechischen Freundin und Kollegin Františka Faktorova. 1973 schrieb sie ihr: "Liebe Franci, ..., könnte Dir noch manches erzählen, was man besser beredet." Das bedeutete, so Sabine Wolf, dass die Schriftstellerin von ihrer Briefüberwachung durch die Stasi wusste. Christa Wolf hatte über PEN-Club-Tagungen im westlichen Ausland Kontakte zu Günter Grass oder Heinrich Böll und durch Lese- sowie Lehrmöglichkeiten in der Bundesrepublik und später den USA einen anderen Blick auf die DDR. Sie blieb im Land, während Wolfs Freunde, die Lyriker Sarah und Rainer Kirsch und Künstler wie Manfred Krug nach der Biermann-Ausbürgerung ausreisten. In den 1990er Jahren musste Christa Wolf, die vor ihrer Autorentätigkeit kurz für die Stasi gearbeitet hatte, damit umgehen, als "DDR-Staatsdichterin" beschimpft zu werden, sagte der Berliner Gast. Sabine Wolf erklärte auch, dass das Archiv der Akademie der Künste das bedeutendste im Bereich Kunst und Kultur im deutschsprachigen Raum ist und Objekte seit 1696 besitzt.

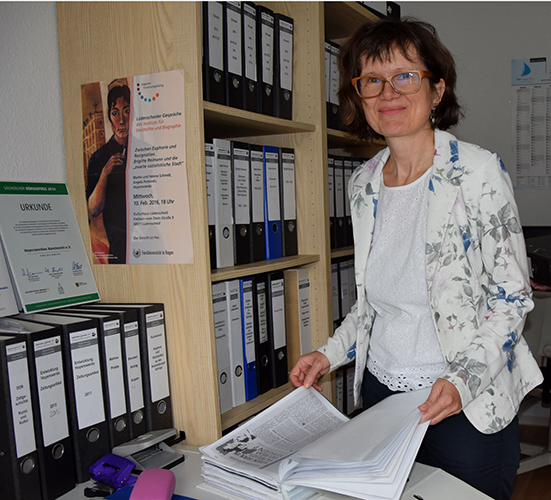

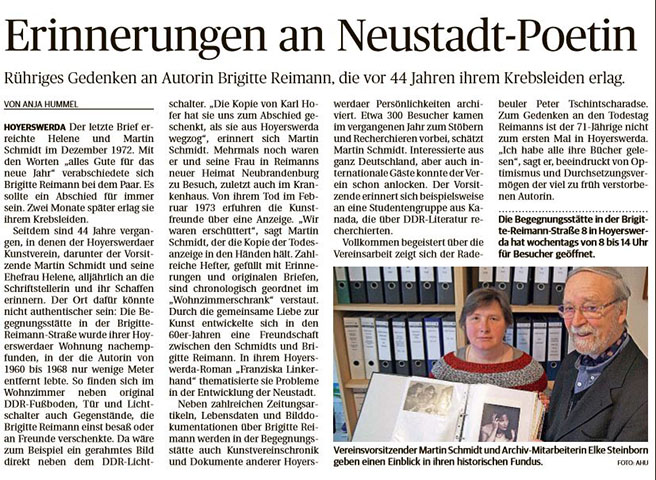

Freitag früh besuchte sie die vom Kunstverein betriebene Brigitte-Reimann Begegnungsstätte im Wohnkomplex 1 und hörte dort, dass Christa und Gerhard Wolf in Hoyerswerda. gelesen haben. Damals begann die über 40jährige Freundschaft der Wolfs mit Martin und Helene Schmidt, den Kunstvereinsgründern. Begeistert las Sabine Wolf diesen Briefwechsel und lobte die "total verdienstvolle Arbeit", die in der Begegnungsstätte geleistet wird:

"Wahre Freundschaft soll nicht wanken" - dieser Spruch prägt die ca. 60jährige Lebensfreundschaft zwischen Helene Schmidt vom Hoyerswerdaer Kunstverein und Maren Schröder von der deutschen Gemeinde Rotterdam. Ihr Kontakt hat die Zeit, in der die Berliner Mauer Menschen trennte, überlebt. Mit dem Zusammenbruch der DDR und der erkämpften Reisefreiheit nahmen die Frauen schnell deutsche und niederländische Freunde in ihre Beziehung mit hinein. Maren Schröder gründete den Freundeskreis Hoyerswerda-Rotterdam und seit 1990 finden jährlich Treffen statt, bei denen immer eine Region in Deutschland oder den Niederlanden erkundet wird.

"Wahre Freundschaft soll nicht wanken" - dieser Spruch prägt die ca. 60jährige Lebensfreundschaft zwischen Helene Schmidt vom Hoyerswerdaer Kunstverein und Maren Schröder von der deutschen Gemeinde Rotterdam. Ihr Kontakt hat die Zeit, in der die Berliner Mauer Menschen trennte, überlebt. Mit dem Zusammenbruch der DDR und der erkämpften Reisefreiheit nahmen die Frauen schnell deutsche und niederländische Freunde in ihre Beziehung mit hinein. Maren Schröder gründete den Freundeskreis Hoyerswerda-Rotterdam und seit 1990 finden jährlich Treffen statt, bei denen immer eine Region in Deutschland oder den Niederlanden erkundet wird.  Die Lebensfreundschaften der Schriftstellerin Brigitte Reimann, die 1973 viel zu früh an Krebs verstarb, bringen immer noch Neues zu Tage. Erst Ende 2017 veröffentlichte S. Fischer in der Neuen Rundschau erstmals Briefe, die ihr der Dichter Reiner Kunze von 1953 bis 1972 geschrieben hat. Die Originale liegen im Reimann-Nachlass des Literaturzentrums Neubrandenburg und die Bibliografin der Autorin, Kristina Stella, hat sie zusammengestellt.

Die Lebensfreundschaften der Schriftstellerin Brigitte Reimann, die 1973 viel zu früh an Krebs verstarb, bringen immer noch Neues zu Tage. Erst Ende 2017 veröffentlichte S. Fischer in der Neuen Rundschau erstmals Briefe, die ihr der Dichter Reiner Kunze von 1953 bis 1972 geschrieben hat. Die Originale liegen im Reimann-Nachlass des Literaturzentrums Neubrandenburg und die Bibliografin der Autorin, Kristina Stella, hat sie zusammengestellt. Davon konnten sich alle Besucher überzeugen, die Samstag zum 85. Geburtstag der Autorin Brigitte Reimann in die gleichnamige Begegnungsstätte im Wohnkomplex I gekommen waren. Der Hoyerswerdaer Kunstverein hatte eingeladen und seine stellvertretende Vorsitzende, Helene Schmidt, las aus dem neu erschienenen Briefwechsel „Ich möchte so gern ein Held sein“ zwischen den verstorbenen Schriftstellern Brigitte Reimann und Wolfgang Schreyer. Das Buch wurde herausgegeben von der Reimann-Bibliografin Kristina Stella und Prof. Carsten Gansel von der Universität Gießen.

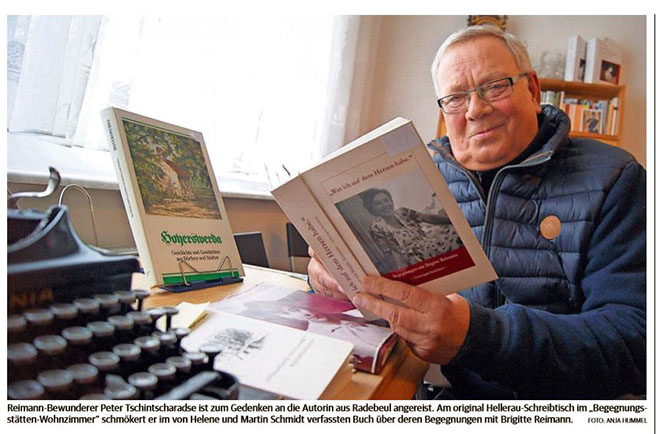

Davon konnten sich alle Besucher überzeugen, die Samstag zum 85. Geburtstag der Autorin Brigitte Reimann in die gleichnamige Begegnungsstätte im Wohnkomplex I gekommen waren. Der Hoyerswerdaer Kunstverein hatte eingeladen und seine stellvertretende Vorsitzende, Helene Schmidt, las aus dem neu erschienenen Briefwechsel „Ich möchte so gern ein Held sein“ zwischen den verstorbenen Schriftstellern Brigitte Reimann und Wolfgang Schreyer. Das Buch wurde herausgegeben von der Reimann-Bibliografin Kristina Stella und Prof. Carsten Gansel von der Universität Gießen.  Schriftsteller begleiten zu jeder Zeit mit ihren Texten Veränderungen in den Regionen, in denen sie leben oder sie entwickeln Visionen für deren Zukunft. So ist das auch in Sachsen, der Lausitz und Böhmen, wo über Jahrhunderte ein literarischer Schatz entstanden ist. Dazu gehören unter anderem die Bücher von Brigitte Reimann, Siegfried Pitschmann und das Werk des Rockpoeten Gerhard Gundermann. Deshalb waren kürzlich drei Mitarbeiter des MitteleuropaZentrums (MeZ) für Staats-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften der Technischen Universität Dresden in Hoyerswerda. Am Projekt beteiligt sind auch die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden sowie die Technische Universität Liberec, sagte MeZ-Mitarbeiter Viktor Hoffmann in der Brigitte-Reimann-Begegnungsstätte. Geldgeber für die insgesamt 15 Mitarbeiter und die Sachaufwendungen ist der EU. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, genauer das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020

Schriftsteller begleiten zu jeder Zeit mit ihren Texten Veränderungen in den Regionen, in denen sie leben oder sie entwickeln Visionen für deren Zukunft. So ist das auch in Sachsen, der Lausitz und Böhmen, wo über Jahrhunderte ein literarischer Schatz entstanden ist. Dazu gehören unter anderem die Bücher von Brigitte Reimann, Siegfried Pitschmann und das Werk des Rockpoeten Gerhard Gundermann. Deshalb waren kürzlich drei Mitarbeiter des MitteleuropaZentrums (MeZ) für Staats-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften der Technischen Universität Dresden in Hoyerswerda. Am Projekt beteiligt sind auch die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden sowie die Technische Universität Liberec, sagte MeZ-Mitarbeiter Viktor Hoffmann in der Brigitte-Reimann-Begegnungsstätte. Geldgeber für die insgesamt 15 Mitarbeiter und die Sachaufwendungen ist der EU. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, genauer das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020  Die Galerie in der geriatrischen Tagesklinik des Lausitzer Seenland Klinikum (LSK) eröffnete vorgestern die erste Ausstellung des Jahres 2019 mit Werken von Ullrike Söhnel aus Ohorn. Über 40 Radierungen und Holzschnitte, aber auch Collagen, Ölgemälde, Tuschezeichnungen und Aquarelle in ausgeglichenen Farben werden noch bis zum 16. Juni gezeigt. Die Chefärztin der geriatrischen Tagesklinik, Dipl.-Med. Michaela Stöckel dankte dem Hoyerswerdaer Kunstverein, der seit nunmehr schon zwei Jahren aktiv die Vorbereitung aller Ausstellungen unterstützt.

Die Galerie in der geriatrischen Tagesklinik des Lausitzer Seenland Klinikum (LSK) eröffnete vorgestern die erste Ausstellung des Jahres 2019 mit Werken von Ullrike Söhnel aus Ohorn. Über 40 Radierungen und Holzschnitte, aber auch Collagen, Ölgemälde, Tuschezeichnungen und Aquarelle in ausgeglichenen Farben werden noch bis zum 16. Juni gezeigt. Die Chefärztin der geriatrischen Tagesklinik, Dipl.-Med. Michaela Stöckel dankte dem Hoyerswerdaer Kunstverein, der seit nunmehr schon zwei Jahren aktiv die Vorbereitung aller Ausstellungen unterstützt. Die Fernweh-Konzerte, die seit 2007 sächsische, sorbische und mecklenburgisch-vorpommersche Komponistenverbände zusammen organisieren, geben immer der Neuen Musik eine Bühne. Durch die Mitwirkung des Hoyerswerdaer Kunstvereins erleben auch Konzertbesucher im Schloss alle drei Jahre unterschiedlich instrumentierte kammermusikalische Werke von Komponisten dieser Regionen. Leider kamen am vergangenen Samstag zu wenig Neugierige.

Die Fernweh-Konzerte, die seit 2007 sächsische, sorbische und mecklenburgisch-vorpommersche Komponistenverbände zusammen organisieren, geben immer der Neuen Musik eine Bühne. Durch die Mitwirkung des Hoyerswerdaer Kunstvereins erleben auch Konzertbesucher im Schloss alle drei Jahre unterschiedlich instrumentierte kammermusikalische Werke von Komponisten dieser Regionen. Leider kamen am vergangenen Samstag zu wenig Neugierige. Jeder kennt gute mitfühlende Menschen, die dem unglücklichen Nächsten in seiner Not helfen, aber auch egoistische böse Nachbarn, die nur auf ihr eigenes Fortkommen achten und dem Gegenüber nicht die Butter auf dem Brot gönnen. Doch warum ist das seit Menschengedenken so? Ist das Böse eine feststehende Tatsache, mit der sich jeder abzufinden hat? Kann es mit einer Person verglichen werden und welche Eigenschaften hätte diese? Warum hat das Schlechte für viele Menschen dauerhaft eine große Anziehungskraft und besteht die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun?

Jeder kennt gute mitfühlende Menschen, die dem unglücklichen Nächsten in seiner Not helfen, aber auch egoistische böse Nachbarn, die nur auf ihr eigenes Fortkommen achten und dem Gegenüber nicht die Butter auf dem Brot gönnen. Doch warum ist das seit Menschengedenken so? Ist das Böse eine feststehende Tatsache, mit der sich jeder abzufinden hat? Kann es mit einer Person verglichen werden und welche Eigenschaften hätte diese? Warum hat das Schlechte für viele Menschen dauerhaft eine große Anziehungskraft und besteht die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun?  Das fünfte Jahr der Galerie im Lausitzer Seenland Klinikum (LSK) eröffnet die Steinaer Künstlerin Britta Kayser mit Pastellen, Aquarellen und Ölgemälden. In ihrer Ausstellung "Balance" in der Geriatrischen Tagesklinik zeigt sie Kinder, Familien oder Tiere, die sie beobachtet hat. Die Malerin erfasst die Poesie des Alltags und spricht Erfahrungen der Betrachter an, sagte die Laudatorin Dr. Jördis Lademann aus Dresden auf der gut besuchten Vernissage. Mit dem Satz "Kunst kann heilen wie Medizin" erklärte der Geschäftsführer des LSK Jörg Scharfenberg den Sinn der Galerie. Schüler der Musikschule Hoyerswerda, diesmal war es die Gitarristin Lena, untermalten wieder die Vernissage. Die Bilder hängen noch bis Mitte Mai.

Das fünfte Jahr der Galerie im Lausitzer Seenland Klinikum (LSK) eröffnet die Steinaer Künstlerin Britta Kayser mit Pastellen, Aquarellen und Ölgemälden. In ihrer Ausstellung "Balance" in der Geriatrischen Tagesklinik zeigt sie Kinder, Familien oder Tiere, die sie beobachtet hat. Die Malerin erfasst die Poesie des Alltags und spricht Erfahrungen der Betrachter an, sagte die Laudatorin Dr. Jördis Lademann aus Dresden auf der gut besuchten Vernissage. Mit dem Satz "Kunst kann heilen wie Medizin" erklärte der Geschäftsführer des LSK Jörg Scharfenberg den Sinn der Galerie. Schüler der Musikschule Hoyerswerda, diesmal war es die Gitarristin Lena, untermalten wieder die Vernissage. Die Bilder hängen noch bis Mitte Mai.

Hoyerswerda. Der Schlosssaal war ausgereizt. Sogar Extra-Stühle mussten herbeigeschafft werden. Gut – es waren nicht über 200 Gäste, die es in normalen Zeiten braucht, um den Saal zu füllen, aber geschuldet den corona-verursachten Abstandsregelungen war mit 50 Literaturfreunden die Grenze des Machbaren erreicht. Alle waren noch so froh, dass der Kunstverein Hoyerswerda sein Jahres-Programm wieder aufnehmen konnte und ein sehnlich erwarteter Höhepunkt eben nicht auf den St. Nimmerleins-Tag verschoben wurde. Versprochen war in der Tat Einzigartiges: die Neu-Belebung eines vergessenen Brigitte-Reimann-Textes; dazu Musik, teils extra für diesen Abend komponiert von Jan Cyž (Bautzen), der der Stadt ja auch die Musikfesttage-Fanfare geschenkt hat. Die Vorleserinnen Angela Potowski und Helene Schmidt ließen, Wort für Wort präzise und doch mit Wärme „Meine Straße“ auferstehen; den Beitrag, den Brigitte Reimann 1967 in der DDR-Kulturbund-Zeitschrift „Sonntag“ (Nr. 41) veröffentlicht hatte – über Hoyerswerdas Liselotte-Herrmann-Straße. Scheinbar so gar keine Hommage: „Sie ist nicht schön, sie tröstet uns nicht wie eine Straße, auf deren Trottoir sich Leute drängen ... sie gleicht tausend anderen Reißbrett-Straßen ...“ – und doch ist es eine Hommage, wenn ein Abend beschrieben wird: „... und jetzt ist die Straße beinahe schön, wenn sich die harten Konturen verwischen, und die Antennen über der Firstlinie schwimmen wie die Masten und Rahen verschollener Segelschiffe.“

Hoyerswerda. Der Schlosssaal war ausgereizt. Sogar Extra-Stühle mussten herbeigeschafft werden. Gut – es waren nicht über 200 Gäste, die es in normalen Zeiten braucht, um den Saal zu füllen, aber geschuldet den corona-verursachten Abstandsregelungen war mit 50 Literaturfreunden die Grenze des Machbaren erreicht. Alle waren noch so froh, dass der Kunstverein Hoyerswerda sein Jahres-Programm wieder aufnehmen konnte und ein sehnlich erwarteter Höhepunkt eben nicht auf den St. Nimmerleins-Tag verschoben wurde. Versprochen war in der Tat Einzigartiges: die Neu-Belebung eines vergessenen Brigitte-Reimann-Textes; dazu Musik, teils extra für diesen Abend komponiert von Jan Cyž (Bautzen), der der Stadt ja auch die Musikfesttage-Fanfare geschenkt hat. Die Vorleserinnen Angela Potowski und Helene Schmidt ließen, Wort für Wort präzise und doch mit Wärme „Meine Straße“ auferstehen; den Beitrag, den Brigitte Reimann 1967 in der DDR-Kulturbund-Zeitschrift „Sonntag“ (Nr. 41) veröffentlicht hatte – über Hoyerswerdas Liselotte-Herrmann-Straße. Scheinbar so gar keine Hommage: „Sie ist nicht schön, sie tröstet uns nicht wie eine Straße, auf deren Trottoir sich Leute drängen ... sie gleicht tausend anderen Reißbrett-Straßen ...“ – und doch ist es eine Hommage, wenn ein Abend beschrieben wird: „... und jetzt ist die Straße beinahe schön, wenn sich die harten Konturen verwischen, und die Antennen über der Firstlinie schwimmen wie die Masten und Rahen verschollener Segelschiffe.“