„Old Possums Katzenbuch“ und einen Dichter entdeckt

Im Jahr 1939 schrieb der Dichter T.S. Eliot Gedichte über seine Katzen und deren Verhalten „Old Possums Katzenbuch“. Liebevoll, heiter, auch ironisch schilderte er die Charaktere seiner Lieblinge, als Geschenk für seine Patenkinder. Es fand sofort Zuspruch von allen Katzenliebhabern, der sich weltweit steigerte als 1981 der amerikanische Komponist Sir Andrew Lloyd Webber diese Liebeserklärung an die Haustiere, die am meisten geliebt werden, zum Musical „Cats“ umwandelte, das zu einem Welterfolg wurde. Ein Kritiker schrieb, das Musical zeige, dass „Katzen auch nur Menschen“ seien.

Im Jahr 1939 schrieb der Dichter T.S. Eliot Gedichte über seine Katzen und deren Verhalten „Old Possums Katzenbuch“. Liebevoll, heiter, auch ironisch schilderte er die Charaktere seiner Lieblinge, als Geschenk für seine Patenkinder. Es fand sofort Zuspruch von allen Katzenliebhabern, der sich weltweit steigerte als 1981 der amerikanische Komponist Sir Andrew Lloyd Webber diese Liebeserklärung an die Haustiere, die am meisten geliebt werden, zum Musical „Cats“ umwandelte, das zu einem Welterfolg wurde. Ein Kritiker schrieb, das Musical zeige, dass „Katzen auch nur Menschen“ seien.

Am 23. September2014 fesselte Uwe Jordan mit den Gedichten Eliots und deren Geschichte seine Zuhörer beim Gespräch am Kamin des Kunstvereins. Mit der Zeichnung eines stolzen Katers vor sich signalisierte er jeweils den Wechsel von Text zu Text, von Tier zu Tier, von Szene zu Szene und ließ gestisch und stimmlich die verschiedenen Charakter-Eigenschaften der Katzen erleben. Es war ein geistreich amüsanter Abend, der die Zuhörer nicht nur an ihre Erlebnisse mit den kleinen Schmeichlern, die immer beachtet sein wollen, aber durchaus auch ihren eigen Willen durchzusetzen versuchen, erinnerte, sondern auch selbst zum Erzählen eigener Erlebnisse bewegte. Diese Haltung förderte der Gast durch das Vorlesen einiger Episoden, die ein angeblich „unbekannter“ Autor einst im WK X unserer Stadt mit Katzen selbst erlebt und geschrieben hatte.

Damit brachte Uwe Jordan nicht nur das zu Gehör, was Mitbürger täglich in ihren Wohnungen erleben, beispielsweise die Eitelkeit der lieben Tierchen, deren Anhänglichkeit, ihr Bedürfnis nach Zärtlichkeit. Wenn sie krank sind, fordern sie das Mitleid der Mitbewohner heraus, sie sind uns eben – wieder Volksmund sagt – „ans Herz gewachsen“.

Die Prosa dieses zweiten Teils begeisterte ebenso wie die Lyrik T. S. Eliot‘s, und das nicht nur wegen der gleichen Sicht auf die beliebtesten Haustiere, auch wegen des eigenständigen, phantasievollen Fabulierens, das freundliche Blicke auf unsere Mitbürger und ihre Nähe zu den Haustieren. Wegen der Bescheidenheit des „unbekannten Dichters“, der unsere Stadt und deren Bewohner sehr gut kannte, drängten ihn seine Zuhörer weiterhin Geschichten zu schreiben, die Wärme und Vergnügen in unsere Stadt bringen. Alle gingen frohen Mutes nach Hause.

„Wie die Hoyerswerdaer früher lebten“ stellte Uwe Jordan, Hoyerswerdaer Tageblatt/Sächsische Zeitung, am Donnerstag beim Gespräch am Kamin im Schloß vor. Die Chronik von Salomon Gottlob Frentzel, die 1744 in Bautzen und Leipzig erschien, diente ihm als Grundlage für seine Darstellung. Das Interesse an diesen Themen füllte den Raum bis auf den letzten Platz. Belohnt wurden die Zuhörer nicht nur mit einem inhaltreichen, geschickt ausgewähltem, locker gestalteten Rückblick auf unsere Stadt vor 270 Jahren, sondern auch mit dem Anblick zweier Originalausgaben der wohlbehüteten Bestände des Museums und einer antiquarisch erworbenen Ausgabe des Referenten zu sanftem Blättern. Wann hat man schon Zeugen zweier Jahrhunderte in der Hand?

„Wie die Hoyerswerdaer früher lebten“ stellte Uwe Jordan, Hoyerswerdaer Tageblatt/Sächsische Zeitung, am Donnerstag beim Gespräch am Kamin im Schloß vor. Die Chronik von Salomon Gottlob Frentzel, die 1744 in Bautzen und Leipzig erschien, diente ihm als Grundlage für seine Darstellung. Das Interesse an diesen Themen füllte den Raum bis auf den letzten Platz. Belohnt wurden die Zuhörer nicht nur mit einem inhaltreichen, geschickt ausgewähltem, locker gestalteten Rückblick auf unsere Stadt vor 270 Jahren, sondern auch mit dem Anblick zweier Originalausgaben der wohlbehüteten Bestände des Museums und einer antiquarisch erworbenen Ausgabe des Referenten zu sanftem Blättern. Wann hat man schon Zeugen zweier Jahrhunderte in der Hand? Schloss zum Rathaus und umgekehrt im Herbst und Frühjahr behinderte.

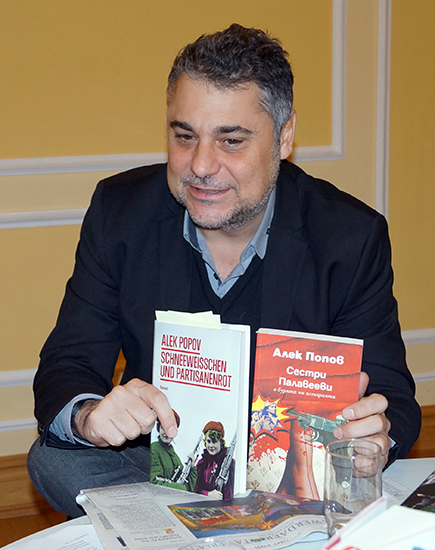

Schloss zum Rathaus und umgekehrt im Herbst und Frühjahr behinderte. s ist eine typische, eine klassische Partisanengeschichte, die Alek Popov da geschrieben hat. Am Donnerstagabend stellte der Bulgare im Hoyerswerdaer Schloss sein neuestes Werk "Schneeweißchen und Partisanenrot" vor. In seinem Buch beschreibt er den Partisanenkampf Ende des Zweiten Weltkriegs in den bulgarischen Wäldern. im Mittelpunkt der Geschichte stehen die gebildeten und überaus hübschen Zwillinge Kara und Lara, die sich einer Partisanengruppe anschließen. Die Erlebnisse dieser beiden Sofioter Gymnasiastinnen schildert der 48-jährige frühere Kulturattaché mit einer Mischung aus Ironie und komischem Irrsinn.

s ist eine typische, eine klassische Partisanengeschichte, die Alek Popov da geschrieben hat. Am Donnerstagabend stellte der Bulgare im Hoyerswerdaer Schloss sein neuestes Werk "Schneeweißchen und Partisanenrot" vor. In seinem Buch beschreibt er den Partisanenkampf Ende des Zweiten Weltkriegs in den bulgarischen Wäldern. im Mittelpunkt der Geschichte stehen die gebildeten und überaus hübschen Zwillinge Kara und Lara, die sich einer Partisanengruppe anschließen. Die Erlebnisse dieser beiden Sofioter Gymnasiastinnen schildert der 48-jährige frühere Kulturattaché mit einer Mischung aus Ironie und komischem Irrsinn.  Dass die Literaten dieses armen EU-Landes aber seit Jahren weltweit von sich reden machen, hängt auch mit Schriftstellern wie Alek Popov zusammen, der mit "Schneeweißchen und Partisanenrot" ein herausragendes Werk geschaffen hat, das eine Zeit beschriebt, die den Menschen der heutigen Zeit so fremd und dennoch hochaktuell ist.

Dass die Literaten dieses armen EU-Landes aber seit Jahren weltweit von sich reden machen, hängt auch mit Schriftstellern wie Alek Popov zusammen, der mit "Schneeweißchen und Partisanenrot" ein herausragendes Werk geschaffen hat, das eine Zeit beschriebt, die den Menschen der heutigen Zeit so fremd und dennoch hochaktuell ist.  Die fremdenfeindlichen rechtsextremen Ausschreitungen vom September 1991 brauchen weitere systematische Aufarbeitung der Ursachen. Der Umgang heute mit Ausländern und mit Asylbewerbern ist ein langer Lernprozess. „Wir haben einen Anfang geschafft. Wir müssen beispielgebend nach vorn gehen. Wir selbst sind für unser Gemeinwohl verantwortlich“, unterstrich Stadtrat und Kreisrat Dirk Nasdala (Freie Wähler StadtZukunft) Donnerstag im Schloss Hoyerswerda in der Diskussion zum Vortrag mit Dr. Christoph Wowtscherk aus Dörgenhau-sen „Was wird, wenn die Zeitbombe hochgeht?“ zum Herbst 1991. Rund 25 Interessierte folgten der Einladung des Bildungswerkes für Kommunalpolitik Sachsen und des Hoyerswerdaer Kunstvereins.

Die fremdenfeindlichen rechtsextremen Ausschreitungen vom September 1991 brauchen weitere systematische Aufarbeitung der Ursachen. Der Umgang heute mit Ausländern und mit Asylbewerbern ist ein langer Lernprozess. „Wir haben einen Anfang geschafft. Wir müssen beispielgebend nach vorn gehen. Wir selbst sind für unser Gemeinwohl verantwortlich“, unterstrich Stadtrat und Kreisrat Dirk Nasdala (Freie Wähler StadtZukunft) Donnerstag im Schloss Hoyerswerda in der Diskussion zum Vortrag mit Dr. Christoph Wowtscherk aus Dörgenhau-sen „Was wird, wenn die Zeitbombe hochgeht?“ zum Herbst 1991. Rund 25 Interessierte folgten der Einladung des Bildungswerkes für Kommunalpolitik Sachsen und des Hoyerswerdaer Kunstvereins.  Einen besonderen Preis hatte im Mai 2013 der Berliner Autor Jürgen Israel bekommen, denn er wurde "Dorfschreiber" von Cata/Katzenburg in Siebenbürgen/ Rumänien. Was er bis Mai 2014 mit den ca. 1250 Einwohnern erlebte, davon berichtete er am vergangenen Mittwoch am Kamin des Hoyerswerdaer Schlosses. Der Kunstverein hatte ihn eingeladen und die Landeszentrale für politische Bildung unterstützte die gut besuchte Veranstaltung, sagte der Vereinsvorsitzende Martin Schmidt.

Einen besonderen Preis hatte im Mai 2013 der Berliner Autor Jürgen Israel bekommen, denn er wurde "Dorfschreiber" von Cata/Katzenburg in Siebenbürgen/ Rumänien. Was er bis Mai 2014 mit den ca. 1250 Einwohnern erlebte, davon berichtete er am vergangenen Mittwoch am Kamin des Hoyerswerdaer Schlosses. Der Kunstverein hatte ihn eingeladen und die Landeszentrale für politische Bildung unterstützte die gut besuchte Veranstaltung, sagte der Vereinsvorsitzende Martin Schmidt.  Mit einem besonderen Instrument überraschte der Bautzener Kriminalhauptkommissar a.D. Dietmar Seitz bei seiner Lesung im Hoyerswerdaer Kunstverein. Der Autor und Musiker hatte sein neues Buch "Maikäfer, Igel und Co.", das eigene, lebendig erzählte Kindheitserlebnisse mit Tieren enthält und ein Theremin mitgebracht.

Mit einem besonderen Instrument überraschte der Bautzener Kriminalhauptkommissar a.D. Dietmar Seitz bei seiner Lesung im Hoyerswerdaer Kunstverein. Der Autor und Musiker hatte sein neues Buch "Maikäfer, Igel und Co.", das eigene, lebendig erzählte Kindheitserlebnisse mit Tieren enthält und ein Theremin mitgebracht.  Am Brigitte-Reimann-Zeichen im Zentralpark hatten sich am vergangenen Samstag erstmals Mitglieder des Hoyerswerdaer Kunstvereins und einige Gäste versammelt, um mit Rosen Dichtern der Lausitz zu gedenken. Anlass war der 19. Rosentag, den der Literaturlandschaften e.V. Nordhorn jährlich am ersten Juniwochenende bundesweit durchführt. Geburtsstätten, Wohnhäuser und Gräber von Schriftstellern werden dabei aufgesucht, um ihr Wirken in den Regionen in den Fokus zu stellen. Dieses Jahr stand die Aktion unter dem Dichterwort von Hilde Domin "Nur eine Rose als Stütze".

Am Brigitte-Reimann-Zeichen im Zentralpark hatten sich am vergangenen Samstag erstmals Mitglieder des Hoyerswerdaer Kunstvereins und einige Gäste versammelt, um mit Rosen Dichtern der Lausitz zu gedenken. Anlass war der 19. Rosentag, den der Literaturlandschaften e.V. Nordhorn jährlich am ersten Juniwochenende bundesweit durchführt. Geburtsstätten, Wohnhäuser und Gräber von Schriftstellern werden dabei aufgesucht, um ihr Wirken in den Regionen in den Fokus zu stellen. Dieses Jahr stand die Aktion unter dem Dichterwort von Hilde Domin "Nur eine Rose als Stütze".  Das Kunstvereinsmitglied Christine Neudeck erinnerte auch an die Hoyerswerdaer Dichterin Waltraut Skoddow, die jahrzehntelang in dem Verein gewirkt hatte und seit 2014 in Wittichenau begraben liegt. Sie hat sich in Büchern wie "Lessing - denn ich bin ein Oberlausitzer von Geburt" oder "Prinz Friedrich August von Sachsen genannt Lehmann" mit ihrer Region, der Lausitz, auseinandergesetzt.

Das Kunstvereinsmitglied Christine Neudeck erinnerte auch an die Hoyerswerdaer Dichterin Waltraut Skoddow, die jahrzehntelang in dem Verein gewirkt hatte und seit 2014 in Wittichenau begraben liegt. Sie hat sich in Büchern wie "Lessing - denn ich bin ein Oberlausitzer von Geburt" oder "Prinz Friedrich August von Sachsen genannt Lehmann" mit ihrer Region, der Lausitz, auseinandergesetzt.  HOYERSWERDA: Mal rätselhaft und skurril, dann wieder harmonisch und ausgewogen hat sich die Sonntags-Matinee des Hoyerswerdaer Kunstvereins präsentiert. Im Zwischenreich deutscher und sorbischer Dichtung und Komposition suchten die Kenner beider Seiten nach ihren Schnittstellen.

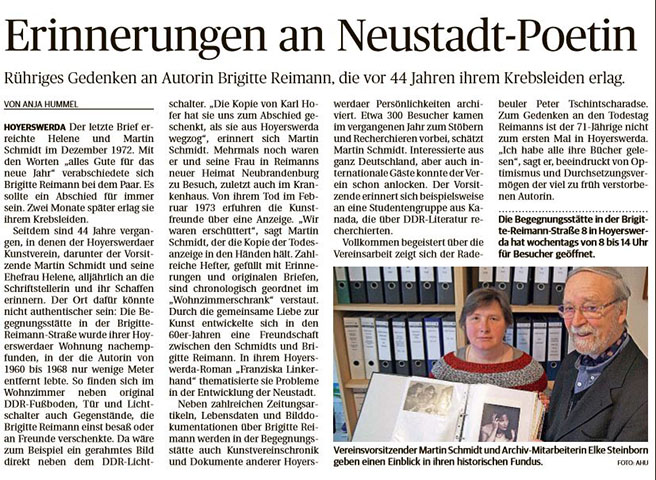

HOYERSWERDA: Mal rätselhaft und skurril, dann wieder harmonisch und ausgewogen hat sich die Sonntags-Matinee des Hoyerswerdaer Kunstvereins präsentiert. Im Zwischenreich deutscher und sorbischer Dichtung und Komposition suchten die Kenner beider Seiten nach ihren Schnittstellen. Neun Schülerinnen des Lessing-Gymnasiums Hoyerswerda entdeckten diese Woche die Brigitte-Reimann-Begegnungsstätte als außerschulischen Lernort. Ihre Deutschlehrerin Angela Potowski und Martin Schmidt, Vorsitzender des Hoyerswerdaer Kunstvereins, stellten den 16-, 17-Jährigen während des Reimann-Spaziergangs das literarische Schaffen und den Alltag der Autorin in Hoyerswerda vor.

Neun Schülerinnen des Lessing-Gymnasiums Hoyerswerda entdeckten diese Woche die Brigitte-Reimann-Begegnungsstätte als außerschulischen Lernort. Ihre Deutschlehrerin Angela Potowski und Martin Schmidt, Vorsitzender des Hoyerswerdaer Kunstvereins, stellten den 16-, 17-Jährigen während des Reimann-Spaziergangs das literarische Schaffen und den Alltag der Autorin in Hoyerswerda vor.  Im Rahmen der Reihe "Grenzgänger - Hoyerswerdaer Gespräche" des Kunstvereins las am vergangenen Freitag die 1973 in Kroatien geborene Schriftstellerin Marica Bodrožić in Hoyerswerda. Ab ihrem neunten Lebensjahr ging sie in Hessen zur Schule, studierte später Kulturanthropologie, Slawistik und Psychoanalyse in Frankfurt/Main und lebt seit 2003 in Berlin. Auf Deutsch schreibt Marica Bodrožić ihre Gedichte und Bücher, denn in dieser Sprache fühlt sie sich zu Hause.

Im Rahmen der Reihe "Grenzgänger - Hoyerswerdaer Gespräche" des Kunstvereins las am vergangenen Freitag die 1973 in Kroatien geborene Schriftstellerin Marica Bodrožić in Hoyerswerda. Ab ihrem neunten Lebensjahr ging sie in Hessen zur Schule, studierte später Kulturanthropologie, Slawistik und Psychoanalyse in Frankfurt/Main und lebt seit 2003 in Berlin. Auf Deutsch schreibt Marica Bodrožić ihre Gedichte und Bücher, denn in dieser Sprache fühlt sie sich zu Hause.  Sehnsucht nach der Ferne, in der Freunde leben, führte zum vierten Mal Künstler von der Ostseeküste nach Hoyerswerda. Am vergangenen Sonntag brachten sie im Schloss moderne, teilweise experimentelle

Sehnsucht nach der Ferne, in der Freunde leben, führte zum vierten Mal Künstler von der Ostseeküste nach Hoyerswerda. Am vergangenen Sonntag brachten sie im Schloss moderne, teilweise experimentelle  Wenn der in Argentinien 1936 geborene Klarinettist und Komponist Giora Feidman mit dem aus Dresden stammenden Organisten Matthias Eisenberg in der Johanneskirche auftritt, haben die Organisatoren der Hoyerswerdaer Musikfesttage Weltkünstler verpflichtet. Entsprechend hatte das Konzert Musikliebhaber aus Bautzen, Kamenz und natürlich der Gastgeberstadt angelockt, die das Gotteshaus bis auf den letzten Platz füllten. Sie durften Kompositionen von Johann Sebastian Bach bis Max Bruch, von Samuel Bugatch bis zu bekannten Traditionals genießen.

Wenn der in Argentinien 1936 geborene Klarinettist und Komponist Giora Feidman mit dem aus Dresden stammenden Organisten Matthias Eisenberg in der Johanneskirche auftritt, haben die Organisatoren der Hoyerswerdaer Musikfesttage Weltkünstler verpflichtet. Entsprechend hatte das Konzert Musikliebhaber aus Bautzen, Kamenz und natürlich der Gastgeberstadt angelockt, die das Gotteshaus bis auf den letzten Platz füllten. Sie durften Kompositionen von Johann Sebastian Bach bis Max Bruch, von Samuel Bugatch bis zu bekannten Traditionals genießen.  Heimatverbunden ist die ehemalige Unterstufenlehrerin Silvia Lohr, die auch Russisch und Geografie in den Klassenstufen 5 bis 7 unterrichtet hat. In Lohsa ist sie geboren, hat von 1964 bis 2004 an der Schule Weißkollm gearbeitet und lebt jetzt als Seniorin in der Nähe dieses leider nicht mehr genutzten Gebäudes. Hinzuzufügen ist, dass sie während der DDR-Zeit vier Jahre lang mit Mann und Kindern in Rumänien gelebt und dort unterrichtet hat.

Heimatverbunden ist die ehemalige Unterstufenlehrerin Silvia Lohr, die auch Russisch und Geografie in den Klassenstufen 5 bis 7 unterrichtet hat. In Lohsa ist sie geboren, hat von 1964 bis 2004 an der Schule Weißkollm gearbeitet und lebt jetzt als Seniorin in der Nähe dieses leider nicht mehr genutzten Gebäudes. Hinzuzufügen ist, dass sie während der DDR-Zeit vier Jahre lang mit Mann und Kindern in Rumänien gelebt und dort unterrichtet hat.  Der rumänische Schriftsteller Catalin Dorian Florescu, der seit 1982 in der Schweiz lebt, las vergangene Woche im Rahmen des Projektes GrenzgängeR der Robert-Bosch-Stiftung in Hoyerswerda. Organisator der Lesung für Ältere im Schloss und Vermittler der Veranstaltung an das Foucault-Gymnasiums ist der Kunstverein. Initiator und Moderator der Grenzgänger-Gespräche ist der Berliner Rundfunkjournalist Mirko Schwanitz.

Der rumänische Schriftsteller Catalin Dorian Florescu, der seit 1982 in der Schweiz lebt, las vergangene Woche im Rahmen des Projektes GrenzgängeR der Robert-Bosch-Stiftung in Hoyerswerda. Organisator der Lesung für Ältere im Schloss und Vermittler der Veranstaltung an das Foucault-Gymnasiums ist der Kunstverein. Initiator und Moderator der Grenzgänger-Gespräche ist der Berliner Rundfunkjournalist Mirko Schwanitz. sind ihm heute Heimat, "aber in jeder fehlt etwas". In Rumänien kann der 49jährige Verstörendes finden, das ihn zu einem Roman anregt und seine Sprachkenntnisse sowie die noch vorhandene osteuropäische Erzähltradition schenken ihm Geschichten. Sein in der Schweiz erworbenes Wissen und die dort erlebte demokratische Gesellschaft seien aber für seine Bücher genauso wichtig, erklärte Catalin Dorian Florescu.

sind ihm heute Heimat, "aber in jeder fehlt etwas". In Rumänien kann der 49jährige Verstörendes finden, das ihn zu einem Roman anregt und seine Sprachkenntnisse sowie die noch vorhandene osteuropäische Erzähltradition schenken ihm Geschichten. Sein in der Schweiz erworbenes Wissen und die dort erlebte demokratische Gesellschaft seien aber für seine Bücher genauso wichtig, erklärte Catalin Dorian Florescu.  Der Hoyerswerdaer Kunstverein stellt auf seinen Veranstaltungen im Schloss nicht nur Schriftsteller und Künstler vor, er hält auch immer wieder die Geschichte der Stadt lebendig. Das letzte Gespräch am Kamin vor der Sommerpause widmete sich der Lebensleistung des 2015 verstorbenen Ingenieurs Richard Böttge. Dessen ungewöhnliche Lebensgeschichte stellte Dr. Horst Böttge vor, der sie mit seinem Bruder in dem Buch "Drangsaliert und dekoriert - Von der Kunst des Überlebens in der DDR" festgehalten hat. Der Tatsachenbericht entstand auf Basis persönlicher und betrieblicher Unterlagen sowie der 400seitigen Stasiakte von Richard Böttge

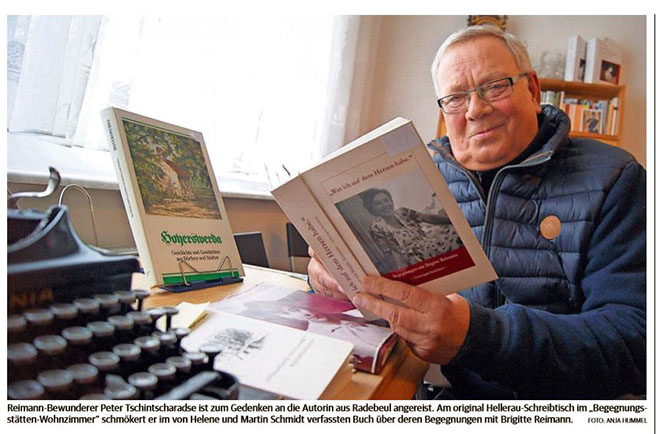

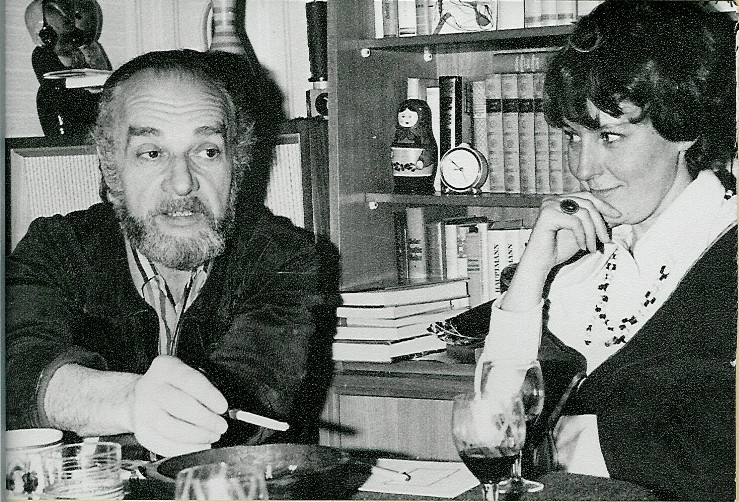

Der Hoyerswerdaer Kunstverein stellt auf seinen Veranstaltungen im Schloss nicht nur Schriftsteller und Künstler vor, er hält auch immer wieder die Geschichte der Stadt lebendig. Das letzte Gespräch am Kamin vor der Sommerpause widmete sich der Lebensleistung des 2015 verstorbenen Ingenieurs Richard Böttge. Dessen ungewöhnliche Lebensgeschichte stellte Dr. Horst Böttge vor, der sie mit seinem Bruder in dem Buch "Drangsaliert und dekoriert - Von der Kunst des Überlebens in der DDR" festgehalten hat. Der Tatsachenbericht entstand auf Basis persönlicher und betrieblicher Unterlagen sowie der 400seitigen Stasiakte von Richard Böttge  Sein Herz im Terror bewahren: 100. Geburtstag des Schriftstellers Fred Wander „Ich male lieber Menschen als Kathedralen, weil in den Augen der Menschen etwas ist, was in den Kathedralen nicht ist“, zitierte der österreichische Schriftsteller Fred Wander 1972 in einem Hoyerswerdaer Gästebuch den Maler Vincent van Gogh. Dieser Haltung blieb er bei seinen zahlreichen Besuchen des Freundeskreises der Künste und Literatur, dem heutigen Kunstverein treu. Im Mittelpunkt stand sein kurz vorher erschienenes Buch „Der siebte Brunnen“. Darin erzählt der Autor von seinen Leiden und Schrecken als 22jähriger während seiner sechsjährigen Haft im KZ Buchenwald. Ein erschütternd zu lesendes Buch. Die offenen Augen für den Anderen neben sich bewahrte er sich sein Werben für Mitmenschlichkeit. Er stellte seine Bücher, seine Theaterstücke und erzählte aus seinem Leben. Am 5. Januar 2017 wäre der 100. Geburtstag von Fred Wander gewesen. Er starb 2006. Seine Freunde in unserer Stadt erinnern sich dankbar an die Begegnungen.

Sein Herz im Terror bewahren: 100. Geburtstag des Schriftstellers Fred Wander „Ich male lieber Menschen als Kathedralen, weil in den Augen der Menschen etwas ist, was in den Kathedralen nicht ist“, zitierte der österreichische Schriftsteller Fred Wander 1972 in einem Hoyerswerdaer Gästebuch den Maler Vincent van Gogh. Dieser Haltung blieb er bei seinen zahlreichen Besuchen des Freundeskreises der Künste und Literatur, dem heutigen Kunstverein treu. Im Mittelpunkt stand sein kurz vorher erschienenes Buch „Der siebte Brunnen“. Darin erzählt der Autor von seinen Leiden und Schrecken als 22jähriger während seiner sechsjährigen Haft im KZ Buchenwald. Ein erschütternd zu lesendes Buch. Die offenen Augen für den Anderen neben sich bewahrte er sich sein Werben für Mitmenschlichkeit. Er stellte seine Bücher, seine Theaterstücke und erzählte aus seinem Leben. Am 5. Januar 2017 wäre der 100. Geburtstag von Fred Wander gewesen. Er starb 2006. Seine Freunde in unserer Stadt erinnern sich dankbar an die Begegnungen.  Uwe Jordan - Warum er Bücher vor dem Vergessen bewahren will.

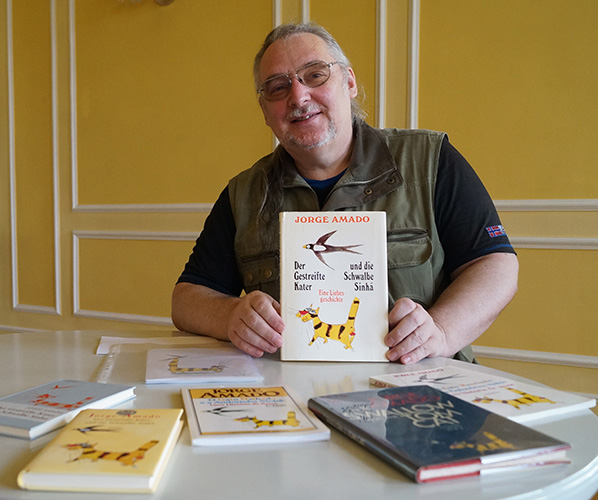

Uwe Jordan - Warum er Bücher vor dem Vergessen bewahren will.